浴衣話その2〜用途としての浴衣〜

さて、前回に引き続いて浴衣の話。

あ、結論だけ知りたいという方は、文頭と文末だけ読んで頂ければ大丈夫です。

早速ですが、今回の結論はこちらです!

ドンッ!!

現在、浴衣と呼ばれる物には大きく2種類。

「生地の種類としての浴衣」と「用途としての浴衣」

があるんです。

ナンノコッチャ?

では前回はおさらいから始めましょう。

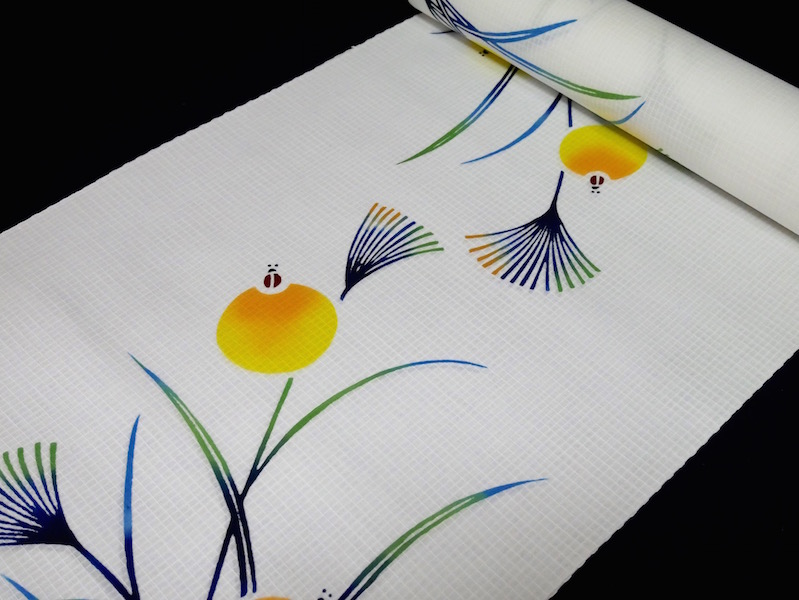

基本的に浴衣の生地は

1,手ぬぐいと似たような触り心地の木綿の生地で

2,「絞り」や「注染」。「型染め」といった技法で後から染められた物

ただし、成り立ちからいうと「綿100%」だけでなく「麻」を用いた生地は浴衣生地の1種。

ということでした。

これが「生地の種類としての浴衣」です。

で、ここからが今日のお話。

浴衣にはもう1つ「用途としての浴衣」という見方があるんです。

ナンノコッチャ?

皆さんが「浴衣と着物の違いってなんですか?」と質問をした時に

高確率で帰ってくる答えは「着用方法が違います」

ではないでしょうか?

乱暴に言えば、

長襦袢を着てから着る→夏きもの

肌着や素肌の上の直接着る→浴衣

これって、着用方法の違いだけで、その物ズバリが浴衣地なのか着物地なのか

明言されてないですよね。

そうなんです。

めちゃくちゃ乱暴に言ってしまいますが、この定義でいけば

「長襦袢を着なけりゃ、すべての物は浴衣である」

と言うわけです。

そんな馬鹿な・・・です。

いくら何でも「振袖」や「留袖」を長襦袢無しで着用して

「浴衣です!」なんて人はいません。

ではなんなのか。

私はこう解釈します。

「浴衣ではないけれど、浴衣風に着用しても違和感がない物」。

つまり夏きものや、綿きものとして生まれているけれど

浴衣風に着用しても違和感がない雰囲気なので

浴衣として販売されたり、

「浴衣としても着用できます」と販売されたりする物。

これらも広い意味で「浴衣」として扱われているわけです。

「備前焼」のような物の成り立ちとしての「浴衣」と

「湯のみ」のような使用方法としての「浴衣」が同じように語られたら・・・。

そりゃ、浴衣の定義がどんどん分かりにくくなりますよね。

それが今の状況なんじゃないでしょうか。

では、広い意味での「浴衣」と「夏きもの」。

その違いはまた次回!

コメント ( 0 )

トラックバックは利用できません。

この記事へのコメントはありません。